當渺子取代電子:在原子核系統中的量子縮放帶來的新視野

陳姿伶教授

上個月,瑞士 CREMA 國際研究團隊在《Science》期刊發表了最新的渺子氦離子精密光譜成果。對我而言,這份工作別具意義——它是我於清華大學物理系攻讀博士時,首次參與的國際合作計畫。自 2012 年實驗完成至今已逾十載,如今終於迎來明確而精準的結果,也成為檢驗基本物理模型的重要里程碑。藉由系刊技術專欄的篇幅,我想簡要介紹這項研究背後的概念與突破。

我們所身處的可見宇宙,由元素週期表上的原子組成;而原子核僅靠不同數目的質子與中子排列組合,便演化出萬千樣貌,使世界繽紛燦爛。然而,若有小學生好奇地問:「原子核有多大?」最頂尖的科學家也只能苦笑──這還真不是拿把尺就能量的事。要測量如此微觀的尺度,當今最精密的方法是透過原子光譜──觀測能階的極細微偏移,進而反推「核子電荷半徑」。

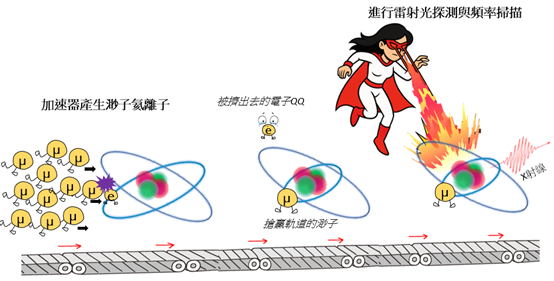

想像將原子裡的電子換成質量重 200 倍的「渺子」(muon, μ)。質量越大,庫侖吸引力越強,渺子的軌道因此大幅縮小,更貼近原子核;其波函數與核子的重疊度比電子高上百萬倍,可把核電荷分布引起的能階微擾大幅「放大」。在實驗中,我們先用加速器製造渺子束,讓它們減速並注入稀薄的氦-3 氣體,偶爾便會捕獲一顆渺子形成 μ³He⁺ 離子。之後,研究人員以延遲約 1 µs 的脈衝雷射,將離子從 2S 態激發到 2P 態;當它回到 1S 基態時會釋放八千電子伏特能量的X射線,我們掃描雷射頻率並統計這些X光,即得到三條 2S→2P 躍遷的共振曲線。

透過這三條頻率,我們計算出氦3原子核(Helion ion)的電荷半徑為 1.97007 飛米,精度比傳統電子散射法提升 15 倍,同時驗證了量子電動力學與少體核模型的預測。此結果不僅為核理論提供了更嚴格的檢驗標準,也替在普通氦原子中的量子電動力學(QED)精密測量鋪路,甚至有機會發現超越標準模型的新物理。當那顆小小的渺子衝向原子核,可別小看它,正是這股「縮小術」,讓我們得以窺見前所未有的核結構祕密。