你是否曾經好奇,手機螢幕下那片小小的感測區,如何在你輕觸之後瞬間辨識出專屬身分?每一次解鎖、線上支付或門禁刷卡,看似簡單的一按,實則結合了光學或電容式感測元件,將你指尖獨一無二的脊線紋路轉換為高解析度圖像,再透過先進演算法加密比對,比對出身份特徵。從日常使用的智慧手機,到辦公大樓的門禁系統、金融交易驗證,指紋辨識技術已滲透我們生活的每個角落。接下來,讓我們一起揭開這項「指尖密碼」的神秘面紗,從感測原理到資料安全,探索它如何成為高效又隱私友好的生物認證利器。

●指紋辨識概述

圖1.指紋示意圖

指紋是手指表面由摩擦脊線與谷線所構成的獨特圖案,終生不變且難以篡改,因而成為最具代表性的生物識別特徵之一。而基於指紋的自動化辨識系統(AFIS)能透過掃描、特徵擷取與匹配算法,高效可靠地完成身分驗證與鑑識功能。

l 指紋歷史軌跡

1880年,蘇格蘭醫師 Henry Faulds 在期刊《Nature》發表文章,提出以墨水印製指紋並首次記錄脊線圖案,強調其在偵查與鑑識上的可用性。1892年,Francis Galton 發表專著《Finger Prints》,建立指紋統計模型,將指紋圖案細分為弓形、螺旋與環形三大類,為現代指紋分類與分析奠定科學基礎。

圖2.弓形指紋(左) 環形指紋(中) 螺旋形指紋(右)

20世紀初,Sir Edward Henry 推廣 Henry 分類系統,全球多地警察機構開始建立指紋檔案並逐步電子化,進入 AFIS 時代

l 感測技術原理

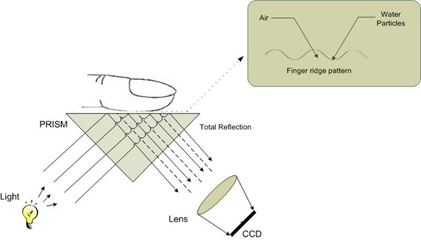

1.光學感測:光學感測器利用內建光源與 CMOS 相機捕捉指尖的反射影像,透過光與影的對比展現脊線與谷線的差異,並生成高解析度圖像進行特徵提取。此種方式成本較低,但易受污漬、刮痕與環境光影變化影響。

圖3.光學感測示意圖 照片來源:biometric

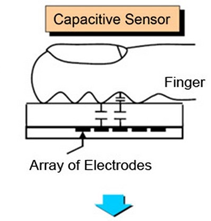

2.電容感測:電容式感測器以觸點電極測量指尖脊線與谷線間的電場差異,將壓力與電荷分佈轉換為電容值,生成細節更佳的指紋圖案,常見於智慧手機指紋按鈕與筆記型電腦內建感測器。

圖4.電容感測示意圖

3.超聲波感測:超聲波感測器發射高頻聲波穿透皮膚表層,透過回波波形與時間差異,構建指紋的三維深度圖譜,對潮濕或髒污指尖的辨識更為穩定,也是螢幕下感測模組的重要技術之一。

l 應用

自 2013年 Apple 在 iPhone 5S 上首度導入 Touch ID 指紋辨識後,智慧手機「一按解鎖」成為主流;隨後 Samsung、HTC、華為等品牌紛紛跟進,並擴及平板與筆電市場。此外,指紋辨識亦廣泛應用於門禁管制、考試簽到與金融交易,以提升安全性與操作效率。

非接觸式3D掃描、AI 深度學習特徵提取與區塊鏈分散式身份認證,正成為指紋辨識下一波創新方向,將在精確度、速度與抗攻擊性上帶來進一步提升。同時,隨著法規與公眾對隱私的重視,如何在便利與安全間取得平衡,也將是技術發展的重要課題。

指紋辨識結合獨一無二的生物特徵與先進的傳感技術,將便利與安全緊密融入日常裝置之中。隨著加密儲存與活體檢測等技術的持續演進,指紋辨識必將在保障隱私與提升使用體驗方面,引領智慧時代的發展!

參考資料:

1.Wikipedia contributors..指紋辨識. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved Apr 24, 2025, from

https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%8C%87%E7%BA%B9%E8%AF%86%E5%88%AB